Préparation aux pandémies: vers le fascisme international

Résumé

La définition au sens large de la santé, selon l’Organisation mondiale de la santé, englobe le bien-être physique, mental et social. Exprimée dans sa constitution de 1946, avec, à ses côtés, les concepts de participation communautaire et de souveraineté nationale, elle reflète l’esprit d’un monde émergeant de siècles d’oppression colonialiste et d’années de fascisme honteusement facilité par les professionnels de la santé publique. La politique de santé serait désormais centrée sur l’être humain, étroitement liée aux droits de l’homme et au principe d’autodétermination.

La réponse à la crise sanitaire du COVID-19 a démontré comment ces idéaux ont été anéantis. Depuis des décennies, le financement de l’organisation par le biais de partenariats public-privé n’a cessé d’augmenter et a corrodé les fondements de la santé publique mondiale. La réaction au COVID-19, un virus qui ciblait majoritairement les personnes âgées, a ignoré les principes de gestion des épidémies et les droits de l’homme pour instaurer un régime de suppression, de censure et de coercition qui rappelle les systèmes de pouvoir et de gouvernance qui avaient jadis été condamnés.

Sans se préoccuper des coûts, les acteurs de la santé publique élaborent des instruments et des processus internationaux qui inscriront ces pratiques destructrices dans le droit international. La santé publique, présentée comme une série d’urgences sanitaires, est utilisée une fois de plus pour faciliter une approche fasciste de la gestion de la société.

Les bénéficiaires seront les entreprises et les investisseurs que les mesures anti-COVID-19 ont bien servis. Les droits de l’homme et la liberté individuelle, comme sous les régimes fascistes précédents, seront perdants. Le secteur de la santé publique doit de toute urgence s’éveiller au monde changeant dans lequel il travaille, s’il veut jouer un rôle dans la sauvegarde de la santé publique plutôt que de contribuer à sa dégradation.

INTRODUCTION

L’époque de l’impérialisme européen avait été justifiée par des revendications d’altruisme, alors que des méga-entreprises géraient le pillage des colonies et déresponsabilisaient les gouvernements (Kipling, 1899 ; Roos, 2020). Les revenus et les carrières d’une armée d’aventuriers bureaucrates servaient les compagnies des Indes orientales, lesquelles formaient des entités quasi-gouvernementales, permettant aux individus de se décharger de leurs responsabilités sur un impératif commercial sans visage (Roos, 2020 ; Salomons, 2021).

Après des siècles d’invasion et de contrôle coloniaux, les suites de la Seconde Guerre mondiale ont inauguré plusieurs décennies de mise en valeur des droits de l’homme, d’indépendance nationale et de libre échange d’informations. Bien que les institutions démocratiques de l’après-guerre n’étaient pas universelles et qu’elles étaient souvent imparfaites, il existait au moins un consensus sur le fait que les valeurs reflétant la liberté individuelle étaient « justes ». La Déclaration universelle des droits de l’homme (Nations unies, 1948) et le Code de Nuremberg (1947) ont enteriné ces valeurs. Les Nations unies, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les organisations sœurs issues de cette vision du monde se sont formées sur la base d’une conception générale selon laquelle chaque pays doit être indépendant, chaque personne égale et que l’action ou l’autonomie humaine est fondamentale pour une bonne société (OMS, 1946 ; AMM, 2014).

Parallèlement à cet accent mis sur les droits de l’homme, la croissance du capitalisme et de la technologie dans les pays occidentaux a entraîné une inégalité croissante des richesses et, inévitablement, du pouvoir (Stone et al., 2020). Ceux qui ont vécu les années 1980 et 1990 se souviendront des discussions à ce sujet : comment ce déséquilibre pourrait nuir à la société et comment y remedier. Mais les craintes d’une future tyrannie politique ou d’un conformisme social, comme dans 1984 d’Orwell (1949) ou Brave New World de Huxley (1932), sont abstraites. Dans notre vie quotidienne, nous évoluons sur des échelles de temps qui s’accordent mal avec les besoins des générations futures.

Néanmoins, de nombreuses personnes influentes étaient préoccupées par le fait que la liberté individuelle avait dépassé les limites acceptables. Ils avaient la nostalgie des schémas établis des anciens régimes qui comportaient encore des traces de féodalisme. Cet état d’esprit se retrouve dans le livre de Schwab et Malleret (2020), COVID-19 : The Great Reset (La Grande Réinitialisation). Reflétant ce désir de revenir à d’anciennes certitudes, la réponse de santé publique au COVID-19 peut être interprétée comme un outil permettant de restaurer l’ordre ancien dans lequel un public docile accepte les informations officielles comme des vérités, sans les remettre en question et obéit à leurs dirigeants qui imposent des contrôles du haut vers le bas. Ce renouveau des idéaux du passé exige également l’obéissance du public aux méga-corporations qui concentrent les richesses, comme dans les aristocraties du passé, au détriment de la liberté. La seule option qui reste aux individus dissidents est de s’extraire de ce cycle et de partir vers l’inconnu.Tout dépendra de notre capacité à tirer les leçons de l’histoire. Mais pour tenir compte des leçons de l’histoire, nous devons nous assurer que notre point de vue est fondé sur la réalité.

L’HISTOIRE DE L’OMS

En 1851, les nations européennes se sont réunies à Paris pour la première conférence sanitaire internationale (Howard-Jones, 1975). Les puissances européennes représentées contrôlaient également de vastes régions d’Asie et d’Afrique. Elles souhaitent imposer leur version de la civilisation aux autres tout en extrayant leurs richesses, mais il y avait un prix à payer: les navires revenaient avec des pestilences, en particulier le choléra, qui ravagent les populations dans leur pays. La conférence avaient été convoquée pour convenir de normes et de pratiques de contrôle des personnes aux frontières en cas d’épidémie. Les droits de l’homme n’étaient pas une préoccupation majeure, certains participants comme le Portugal et les Pays-Bas pratiquant encore l’esclavage, mais une main-d’œuvre en bonne santé était importante pour les économies, et la pestilence ne respectait parfois pas les hiérarchies sociales (Reuters, 2007). Une aristocratie savait ce qui était le mieux pour son propre peuple et pour ceux qui vivaient dans des pays lointains dont la santé, le bien-être et les droits lui appartenait aussi. Leur fardeau consistait à gérer la vie des autres (Kipling, 1899).

Plusieurs conférences plus tard, une convention est finalement signée à Venise en 1892, concernant le choléra et, plus tard, la peste bubonique (Howard-Jones, 1975). Un bureau permanent, l’Office international d’hygiène publique, est inauguré à Paris en 1907 (précédé de 5 ans par le Bureau sanitaire international des Amériques), et la bureaucratie sanitaire internationale est née (Howard Jones, 1975 ; McCarthy, 2002). Le bureau de Paris avait pour mission de détecter et de gérer les épidémies et les pandémies. Il était focalisé sur l’Occident et, par l’intermédiaire de ses gouvernements et de leurs entreprises de mise en œuvre, habilité à dire au reste de l’humanité ce qu’il fallait faire.

Ces experts internationaux de la santé reflétaient l’ordre international de l’époque, où

les Européens et les Nord-Américains imposaient un modèle impérialiste de santé publique. Sûrs d’avoir des connaissances supérieures, une science supérieure, plus d’argent et un meilleur pédigré que ceux qui étaient sous leur contrôle, ils n’avaient aucune raison de douter de la justesse de leur cause. Ils pouvaient alors jouer à déjouer les pandémies sans souci des violations des droits de l’homme, des famines de masse et des idées fausses de leur monde colonial (Siddiqui, 2020 ; History Guild, 2022 ; Horan, 2010).

Avec la création de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, un esprit d’inclusion parmi les puissances coloniales hégémoniques a permis l’ajout d’une puissance coloniale asiatique, le Japon (bien que les Japonais allaient plus tard prétendre que ce n’était pas sur un pied d’égalité) (Howard-Jones, 1975). L’Organisation internationale de la santé de la Société des Nations a soutenu cet ordre mondial, en se concentrant sur les épidémies de maladies infectieuses qui ont continué à définir la mortalité dans toute l’Europe et au-delà (CMA, 1924 ; Weindling, 1995). Dans le contexte des influents mouvements technocratiques et eugéniques des années 1920 et 1930, la santé publique s’est intéressée à l’imposition d’un contrôle pour forcer l’amélioration de la société, ou du moins pour la transformer selon leur définition (Allen, 2011 ; Corbett, 2017). Le rôle de la santé publique dans la promotion des personnes jugées supérieures par rapport à celles jugées inférieures a atteint son apogée lors de la tentative d’élimination de groupes ethniques entiers par l’Allemagne nazie, avant que l’effondrement du régime nazi ne rende impopulaire toute expression explicite d’eugénisme ou de technocratie.

(Code de Nuremberg, 1947).

L’Organisation mondiale de la santé a été créée en 1946 dans le sillage de cette approche fasciste, à une époque où une grande partie de la population mondiale était en train de se débarrasser du joug de ses maîtres coloniaux ou aspirait ouvertement à le faire. L’OMS est ostensiblement égalitaire en ce qui concerne les Etats membres ; chaque Etat dispose d’une voix à l’Assemblée mondiale de la santé (AMS) et dans l’une des six assemblées régionales (OMS, 1946). L’AMS était le principal organe de décision. Elle était financée par des contributions « de base » basées sur le produit intérieur brut (PIB) d’un pays (OMS, 1946, 2022a). La mise en œuvre suivait les décisions techniques guidées par l’Assemblée (OMS, 1946).

L’OMS a donné une définition large de la santé : « La santé est un état de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (OMS, 1946). Le bien-être social correspond aux exigences de la Déclaration universelle des droits de l’homme élaborée à la même époque, qui abhorre l’esclavage et la servitude et reconnaît l’action individuelle de l’homme (ONU, 1948). L’esclavage, la coercition et les restrictions de la liberté individuelle ne sont pas sains. La charte de l’OMS souligne l’importance de la participation de la communauté à la prise de décision (OMS, 1946). L’OMS et d’autres agences des Nations unies ont réaffirmé cette approche en 1978 dans la Déclaration d’Alma Ata, en mettant l’accent sur le contrôle communautaire de la santé (OMS, 1978). Si les études de Whitehall ont souligné l’importance du capital social pour la santé dans les sociétés à revenu élevé, les liens entre le contrôle local et la santé communautaire sont encore plus forts dans les sociétés à faible revenu (Doerr et al., 2020 ; Marmot et al., 1978, 1991 ; Banque mondiale, 2014). Les diplômés en santé publique pouvaient vivre de la philosophie des droits de l’homme et de la prestation « horizontale » des soins de santé. C’était l’approche standard et orthodoxe de la santé publique.

LA SANTÉ MONDIALE ET LA TRANSFORMATION DE L’OMS

L’anniversaire d’Alma Ata a été reconnu lors de la réunion d’Astana en 2018 (OMS, 1978, 2018). La comparaison des déclarations d’Alma Ata et d’Almaty est révélatrice. Cette dernière est riche en rhétorique mais pauvre en déclarations concrètes et définitives (OMS, 2018). Quelque chose avait fondamentalement changé entre temps, permettant à la rhétorique vide de remplacer la substance.

La philanthropie privée a toujours été présente dans la santé publique mondiale. Toutefois, à l’exception du Wellcome Trust au Royaume-Uni, les contributions étaient relativement modestes (Wellcome Trust, 2022). Wellcome s’est développé à partir d’une dotation de l’entrepreneur pharmaceutique Henry Wellcome dans les années 1930. Son activité consiste à financer la recherche en médecine tropicale et à soutenir un réseau d’institutions de recherche basées dans les pays à faible revenu ou alliées à ces derniers. Bien que dominée par des chercheurs britanniques, elle s’est efforcée de s’implanter parmi les populations qu’elle cherchait à soutenir.

La croissance rapide de l’industrie de l’informatique et des logiciels a apporté une richesse sans précédent à quelques individus, concentrant une grande partie du commerce mondial entre les mains d’un petit nombre d’entreprises. La richesse engendrant encore plus de richesse et de pratiques monopolistiques, certains individus ont accumulé des actifs plus importants que certains pays de taille moyenne. L’affectation d’une partie de cette richesse à la santé par le biais de la « philanthropie », en particulier à travers des partenariats public-privé, a subtilement mais rapidement modifié l’éthique de la santé mondiale.

La Fondation Bill et Melinda Gates a commencé à s’impliquer dans l’OMS dès sa création en 2000, dépassant bientôt le Wellcome Trust en termes de financement et devenant l’un des principaux financeurs directs de l’OMS (BMGF, 2022 ; OMS, 2022b). La Fondation Gates fonctionne notamment en finançant d’autres organisations, dont l’OMS et des organisations qu’elle a contribué à créer, telles que GAVI (à l’origine, Global Alliance for Vaccines and Immunization – l’Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation) et CEPI (à l’origine, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations – Coalition pour l’innovation et la préparation aux épidemies). Le financement de l’OMS par Gates a été en grande majorité « spécifique », c.à.d. destiné à un domaine d’activité ou à des projets spécifiques présentant un intérêt pour le bailleur de fonds (CEPI, 2022 ; Gavi, 2022a) et non à l’activité centrale de l’OMS.

L’OMS a également connu une baisse relative de son financement de base par les pays membres, ce qui l’a détournée de ses fonctions traditionnelles en matière de santé publique. Les contributions spécifiées (et thématiques) représentent aujourd’hui environ 6,4 milliards de dollars sur un peu moins de 8 milliards de dollars de dépenses totales en 2020-2021 (OMS, 2022b). Cela signifie que la plupart des travaux de l’OMS reposent sur ce que les financeurs, y compris des particuliers tels que M. William (Bill) Gates Jr, acceptent et sont prêts à financer – et pas nécessairement sur ce que le personnel technique de l’OMS ou l’AMS jugent primordial pour les populations qu’ils servent. Cette situation est inévitable si l’OMS veut de l’argent, mais la dépendance à l’égard du financement privé constitue une menace évidente pour l’idée même d’une politique de santé basée sur la communauté et sur la nation.

Alors que l’influence du financement dirigé par des donateurs privés et des entreprises a indubitablement influencé l’action de l’OMS, elle reste limitée par le rôle de l’AMS et son rôle ultime dans l’approbation de la politique générale, et par le Conseil de l’OMS qui est limité à des membres rotatifs nommés par les pays de l’AMS (OMS, 1946). Depuis l’an 2000, on assiste à une augmentation du nombre d’organismes internationaux parallèles à l’OMS qui sont encore moins timides à l’établissement de partenariats avec le secteur privé. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été inauguré en 2002 en tant que mécanisme de financement visant à consolider les fonds destinés à la santé et à les transférer aux pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI), en accordant la priorité à ces trois maladies infectieuses endémiques (Fonds mondial, 2022a). Enregistré en tant qu’organisation internationale en Suisse, son conseil d’administration comprend un mélange d’intérêts privés, gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales (ONG), y compris la Fondation Gates. L’alliance Gavi (qui se concentre sur le soutien à la vaccination) et Unitaid (qui soutient la structuration du marché des produits de santé dans les PRFI) ont été constituées en tant que « partenariats public-privé » après 2002 (Gavi, 2022a ; Unitaid, 2022). Enfin, la CEPI a été créée lors de la réunion de Davos du Forum économique mondial en 2017 par la Fondation Gates, le gouvernement norvégien et d’autres organismes, spécifiquement pour élaborer des réponses aux pandémies, en se concentrant à nouveau sur les vaccins (CEPI, 2022). Gavi, Unitaid et le Fonds mondial comptent tous des représentants de la Fondation Gates ou d’autres organismes privés au sein de leur conseil d’administration (Gavi, 2022a ; Fonds mondial, 2022a ; Unitaid, 2022). Ces membres apportent non seulement des droits de vote, mais aussi le poids d’une part considérable des budgets des organisations. La Fondation Gates a donné 4,1 milliards de dollars à Gavi et figure parmi les sept principaux donateurs de la CEPI (le fonds privé britannique Wellcome Trust en est un autre) (CEPI, 2022 ; Gavi, 2022b).

Le financement de la santé mondiale n’est pas une mauvaise chose en soi, et il est compréhensible que les donateurs veuillent avoir une influence sur la manière dont leurs fonds sont utilisés. Étant donné que la poursuite du financement dépend de la satisfaction du bailleur de fonds à l’égard des résultats antérieurs (contrairement au budget de base évalué de l’OMS), le personnel de ces organisations, y compris l’OMS, est inévitablement soumis à des pressions, manifestes ou non, pour plaire à leurs investisseurs. Une réduction du soutien financier peut à l’avenir signifier une perte de salaire et de personnel dans leur équipe. Lorsque l’influence des donateurs s’étend à la participation au conseil d’administration, la possibilité d’orienter la politique en faveur du donateur est évidente. S’il s’agissait de soutenir des expositions d’art ou de gérer des compagnies aériennes privées, il n’y aurait guère lieu de s’inquiéter. Cependant, lorsque la vie et le bien-être de plusieurs milliards de personnes sont en jeu, y compris leur liberté de faire leurs propres choix en matière de santé, la relation entre le donateur et le public est tout à fait différente.

Les grandes organisations internationales de santé ont besoin de milliers d’employés pour fonctionner. Une grande partie de ce personnel apprend aujourd’hui son métier dans des écoles dédiées à la « santé mondiale », financées par des fondations telles que Gates, Bloomberg et Rockefeller qui soutiennent les institutions de santé elles-mêmes (Cape Partnership, 2020 ; Doughton, 2017 ; Johns Hopkins, 2022). Concentrées dans les pays riches, elles forment des jeunes gens aisés dans les domaines où les donateurs souhaitent travailler. Les fondations éponymes comme celles des Clinton et des Gates peuvent alors utiliser leur nom de famille pour donner aux jeunes diplômés un accès sans précédent aux ministères de la santé des pays à faible revenu (BMGF, 2022 ; CHAI, 2022). Des fonctionnaires n’ayant qu’une connaissance minimale des cultures et des expériences des populations à faibles revenus sont ainsi placés à des postes d’influence considérable. Comme ils ont été formés dans des écoles telles que l’Université de Washington, Harvard, Johns Hopkins et Imperial College, qui sont elles-mêmes financées par les mêmes sources, il est raisonnable qu’ils conservent une grande affinité pour les priorités de ces sponsors.

Toute politique sanitaire dépend fortement de la collecte de données, qu’elles proviennent des pays ou qu’elles soient issues de la recherche. Une fois de plus, les mêmes noms – Gates, Wellcome, Clinton – figurent en bonne place dans ce processus. La modélisation qui a défini la réponse du COVID-19 provient principalement de groupes financés par Gates à l’Imperial College et à l’Université de Washington (BMGF, 2017, 2020 ; Czyzewski, 2022). Le rapport sur la Charge mondiale de morbidité (Global Burden of Disease ou GBD), sur lequel l’OMS s’appuie fortement, est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. Les programmes de recherche sur le paludisme, la tuberculose et le VIH sont fortement axés sur les vaccins (GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, 2020). Les données disponibles pour guider la politique sanitaire sont celles que les donateurs souhaitent recueillir.

Au cours des deux décennies précédant 2020, le domaine de la santé mondiale est donc passé d’un réseau insignifiant d’écoles traditionnelles de santé tropicale et d’instituts de recherche peu connus en une industrie disposant de ressources importantes capable de contrôler formation, recherche et mise en œuvre. La révolution des technologies numériques a donné naissance à un groupe de philanthro-capitalistes extrêmement riches qui ont orchestré la transformation des institutions mondiales gérant cet secteur. Celles-ci sont passées d’agences techniques relativement indépendantes appartenant aux pays et privilégiant une vision de la santé focalisée sur la communauté à une approche beaucoup plus centralisée dépendant fortement de la technologie et des produits pharmaceutiques dans lesquels la nouvelle classe de financeurs a investi (Comparebrokers, 2023 ; Gavi, 2022a ; Unitaid, 2022 ; OMS, 2022b). Ces partenariats public-privé ont apporté plus de fonds et ont sans aucun doute sauvé de nombreuses vies. Mais ils ont également mis en place un mécanisme par lequel les personnes dont la santé est en jeu ont de moins en moins d’influence sur l’utilisation de ces fonds.

La Seconde Guerre mondiale a permis de clore un chapitre colonialiste dans lequel les entreprises des pays riches géraient le bien-être d’un grand nombre de personnes à des fins lucratives. Le 21e siècle est témoin du retour de ce modèle, avec les mêmes refrains comme « pour le bien du plus grand nombre », claironnés par les riches et les nantis d’autrefois pour justifier leur pratique d’imposer leur volonté aux masses.

UNE SOCIÉTÉ PRETE À LA PEUR

Alors que la santé publique internationale est réorientée vers un modèle d’intérêt privé, ses règles doivent encore être largement acceptées par le public pour être mises en œuvre, du moins dans les pays démocratiques. Tant que la liberté individuelle et la prise de décision démocratique sont considérées comme sacro-saintes, les professionnels de la santé publique n’ont qu’une capacité limitée à imposer leur volonté aux autres. Le fascisme médical ne peut réussir que lorsqu’une grande partie du public est sensible à son message.

Dans les pays riches, la plupart des gens grandissent en étant peu confrontés à la mort jusqu’à ce qu’ils atteignent la vieillesse, car l’espérance de vie a considérablement augmenté au cours des deux derniers siècles (Our World in Data, 2022). La mortalité infantile, en particulier, a diminué. Cette évolution est principalement due à l’amélioration des conditions de vie et de la nutrition, mais aussi, dans une large mesure, aux interventions médicales, en particulier aux antibiotiques. En revanche, les 1,3 milliard d’habitants de l’Afrique subsaharienne sont plus habitués à voir la mort de près. Si la mortalité des enfants de moins de 5 ans est passée de 170/1000 naissances vivantes à un peu plus de 70 au cours des 30 années qui nous séparent de 2020, les enfants qui grandissent au sein de ces populations, continuent d’être confrontés au décès de plus d’un de leurs contemporains sur 15 (Banque mondiale, 2022a).

Un autre contraste entre les pays à faible revenu et les pays à revenu élevé est l’évolution des croyances religieuses, les dernières décennies ayant été marquées par un déclin important de la pratique religieuse traditionnelle dans de nombreux pays développés, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Il semble raisonnable de supposer que la croyance en une vie après la mort, impliquant que le temps présent sur terre n’est qu’un chapitre d’une histoire beaucoup plus vaste de l’existence, rendrait la mort moins redoutable. Inversement, la croyance que la mort est la fin de soi-même, un désastre absolu pour quiconque souhaite poursuivre son existence, ferait de la mort une chose à éviter, même au prix de grands sacrifices pour soi-même ou pour les autres.

Dans ce contexte, les efforts déployés ces dernières années pour mettre en avant la vaccination semblent importants. Si la vaccination a joué un rôle significatif dans la réduction de la mortalité, elle a joué un rôle nettement moins important que les conditions de vie, la nutrition et les antibiotiques. Elle a été introduite à grande échelle après que l’essentiel du recul de la mortalité a été atteint dans les pays riches (Our World in Data, 2022). Il y a quelques décennies, c’est ce qu’on enseignait aux étudiants en matière de santé publique, mais la conviction que les vaccins ont joué un rôle essentiel dans la prolongation de l’espérance de vie semble aujourd’hui très répandue dans la société (Keenan, 2020). La vaccination des enfants a connu une augmentation spectaculaire au cours des 40 dernières années (CDC, 2023). Mais l’espérance de vie en Amérique du Nord a en fait inversé sa progression au cours des années qui ont précédé la crise sanitaire COVID-19, diminuant de 0,03 % par an en 2015, 2016 et 2017 (Harper et al., 2021). Cette réduction de l’espérance de vie est largement attribuée aux maladies métaboliques, en particulier à l’augmentation de l’obésité, due à la consommation de grandes quantités de sucre et d’aliments transformés (Hales et al., 2020 ; Kim et al., 2021). Le besoin de médicaments chroniques qui en résulte soutient ironiquement les mêmes buts lucratifs des entreprises qui, selon certains, sont à l’origine de la prédominance des vaccins.

COVID-19 ET L’ABANDON DE TOUT CE QU’ON SAVAIT

À partir du début de l’année 2020, le monde a été témoin d’un changement majeur dans la manière dont la santé publique était mise en pratique. Dans de nombreux pays, les connaissances antérieures et le consensus sur des principes fondamentaux ont disparu au profit d’une nouvelle approche (De Larochelambert et al., 2020 ; OMS, 2019). Cela s’est produit sans grande protestation de la part de la communauté sanitaire mondiale, c’est-à-dire de ceux qui travaillaient dans ce secteur pendant son essor, au cours des deux décennies précédentes. Trois de ces pratiques fondamentales qui ont été abandonnées sont à noter:

Premièrement, la santé publique repose sur l’évaluation des coûts et des bénéfices. Toutes les interventions ont un coût, qu’il soit simplement financier, qu’il s’agisse de détourner des ressources (humaines et financières) d’autres priorités sanitaires ou qu’il s’agisse d’un préjudice direct lié à l’intervention. Ces derniers comprennent les préjudices à court et à long terme. Parmi les exemples évidents, on peut citer l’annulation des examens de dépistage du cancer ou d’investigation des douleurs thoraciques. Le dépistage médical est effectué parce qu’il est censé réduire le nombre de décès, et nous pouvons donc supposer que l’annulation d’un tel dépistage entraînera une augmentation de la mortalité. Il n’est pas possible de déterminer la valeur d’une intervention de santé publique sans mettre en balance ces préjudices et les avantages escomptés.

Deuxièmement, l’évaluation de la charge de morbidité repose sur des estimations des années de vie perdues ou altérées. La mortalité est un chiffre facile à suivre, mais presque tout le monde sur terre serait d’accord pour dire que l’impact de la mort d’un enfant de cinq ans sera plus important que celui d’une personne âgée de 85 ans. L’un perd environ 70 ans de vie, l’autre peut-être deux, surtout s’il est déjà malade. Les professionnels de la santé publique remédient à cela en incluant les années de vie perdues ou altérées (par le handicap) dans des indices tels que les années de vie corrigées de l’incapacité (AVCI) ou les années de vie corrigées sur la qualité (QALY) (OMS, 2020). L’enfant qui meurt du paludisme perdra beaucoup plus d’AVCI que la personne âgée de 85 ans atteinte de pneumonie, de sorte qu’il est généralement considéré plus approprié d’investir des ressources pour sauver l’enfant que pour sauver le patient atteint de pneumonie (au niveau de l’allocation des ressources où une telle décision doit être prise). Il ne s’agit pas d’une réflexion sur la valeur d’une vie, mais sur la valeur des années perdues en mourant. Il s’agit là d’une distinction essentielle.

Troisièmement, il a été largement prouvé que la pauvreté et la perte de capital social sont liées à la réduction de l’espérance de vie. Les études de Whitehall au Royaume-Uni ont démontré un lien entre une espérance de vie réduite et un statut socio-économique inférieur (Marmot et al., 1978, 1991). Les personnes qui gagnent moins et qui n’ont pas de locus de contrôle et d’autodétermination meurent à un âge moyen plus bas, ce qui signifie que les patrons vivent plus longtemps que les travailleurs. Au niveau macroéconomique, la réduction du produit intérieur brut est associée à une augmentation de la mortalité, en particulier dans les pays à faible revenu où les réserves alimentaires tendent à être plus faibles et où la prévalence des maladies infectieuses endémiques est plus élevée (Doerr & Hofmann, 2020). C’est pourquoi l’OMS, dans ses recommandations de 2019 sur la gestion de la grippe pandémique, a fortement déconseillé des mesures telles que la fermeture des frontières, ou la mise en quarantaine ou la restriction des personnes en bonne santé (OMS, 2019).

Ces trois facteurs constituaient auparavant la base de la plupart des politiques sanitaires internationales. Bien que les préférences des sponsors aient joué un rôle croissant dans ces domaines, la rhétorique exigeait au moins que les ressources soient allouées sur la base des années de vie ajoutées par dollar dépensé.

À partir du début de 2020, les institutions qui avaient précédemment adopté ces principes les ont mis de côté dans le cadre de la riposte au COVID-19. Soit il s’est produit un changement dans l’état d’esprit de plusieurs milliers de personnes travaillant dans ces institutions, soit la plupart d’entre elles n’avaient adhéré à ces concepts que du bout des lèvres et étaient prêtes à les abandonner lorsque cela les arrangeait. Les structures qui garantissent l’influence directe du secteur privé et à but lucratif sur la prise de décision et l’allocation des ressources doivent avoir une influence sur ce point, car le retour financier sur investissement peut désormais être mis en balance avec la réduction de la charge de morbidité. Dans des sociétés qui sont moins familières avec la mort et qui la craignent davantage, avec en outre une mauvaise compréhension de l’importance des réponses vaccinales, le personnel de santé publique a été incité à succomber à la peur et à croire en une « solution miracle » pharmacologique.

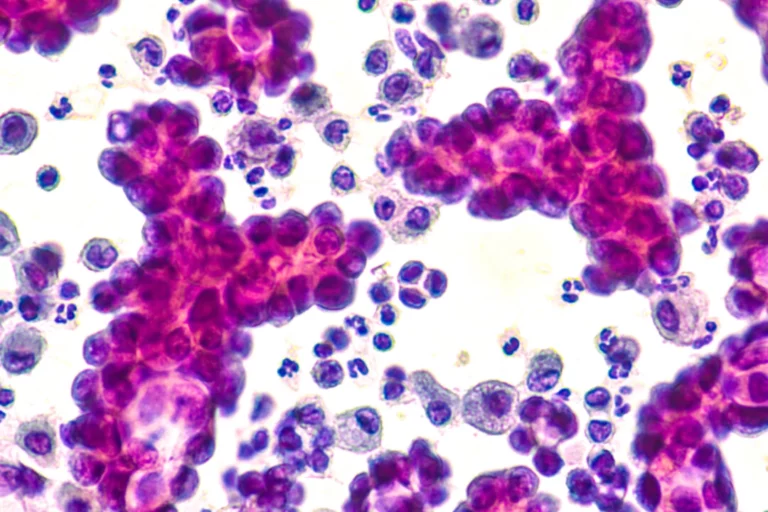

Quelle que soit l’importance relative de ces influences, la réduction du nombre de décès dus à un seul virus respiratoire est devenue la principale fonction de la santé publique. La charge de morbidité a été limitée à la seule mortalité, ce qui incluait, de manière incongrue, toute personne décédée, quelle qu’en soit la cause, mais dont le test PCR avait récemment révélé la présence du COVID (CDC, 2020). (Les statistiques sur la mortalité liée à la maladie ont été élargies, passant de « mort du COVID » à « mort avec COVID »). Bien que l’âge moyen des décès dus au COVID-19 soit similaire à l’âge des décès toutes causes confondues dans la plupart des pays, et que les années de vie perdues soient si fondamentales pour comprendre la charge de morbidité, l’âge a rarement été mentionné dans les rapports des médias sur la mortalité due au COVID-19 et n’apparaît pas dans les tableaux de bord de l’OMS (OMS, 2022c). L’appauvrissement et le déclin économique sont devenus un coût acceptable pour arrêter un virus (Banque mondiale, 2022b), sans tenir compte de la charge future inévitable et des inégalités accrues qui en résulteraient. Les principes fondamentaux de santé publique n’ont pas pu être du jour au lendemain « oubliés ». Quelque chose a changé dans la direction de la santé publique et dans la façon de travailler du personnel, qui a permis d’ignorer ces connaissances et de causer délibérément des préjudices massifs.

Les résultats de ce revirement ont donné le jour à des mesures qui ont entraîné les économies de la plupart des pays africains dans la récession, privé des centaines de millions d’enfants d’éducation, provoqué le mariage de millions de mineures au cours de la décennie qui va suivre et plongé jusqu’à 130 millions de personnes dans une grave insécurité alimentaire (Cousins, 2020 ; UNICEF, 2021a, 2021b, 2022a ; PAM, 2022 ; Banque mondiale, 2022b). Le contexte dans lequel s’inscrit le COVID-19 pour ces populations est important. Plus de 50 % des 1,3 milliard d’habitants de l’Afrique subsaharienne ont moins de 20 ans et sont donc très peu exposés au COVID-19 (Bell & Schultz Hansen, 2021 ; ONU, 2022a). D’autres maladies infectieuses, dont le contrôle dépend fortement de l’accès aux soins de santé et de la solidité des économies, représentent une menace bien plus importante pour ces populations (Bell & Schultz Hansen, 2021). La mortalité due au COVID-19 est restée aussi faible que le prévoyait la répartition par âge, tandis que les confinements et autres mesures de riposte ont eu un impact considérable sur la santé et le bien-être futur.

L’avènement de la vaccination de masse contre le virus COVID-19 a exacerbé cette tendance, l’OMS et d’autres organisations continuant à encourager la vaccination de la population dans son ensemble, alors que leurs propres études montrent que la plupart des gens sont déjà immunisés (OMS, 2022d). Ce programme est d’un coût sans précédent pour la santé publique internationale, puisqu’il absorbe plus de 4,5 milliards de dollars et que le CDC estime que la vaccination initiale en Afrique subsaharienne nécessitera plus de 10 milliards de dollars, et Yale 35 milliards de dollars au niveau mondial (Meldrum, 2021 ; Mustafa Diab et al., 2021 ; Savinkina et al., 2022 ; OMS, 2022d, 2022e). En revanche, les dépenses mondiales liées au paludisme et à la tuberculose s’élèvent respectivement à environ 3,5 milliards de dollars et 6 milliards de dollars (OMS, 2021a, 2021b). Les connaissances actuelles sur l’efficacité décroissante de ces vaccins et les coûts financiers et sanitaires du détournement des ressources sur le paludisme, le VIH, la tuberculose et d’autres problèmes endémiques n’ont pas permis de réduire la priorité accordée à ce programme. Nous assistons au déploiement du plus grand programme de santé publique de l’histoire pour les pays à faible revenu, alors qu’il est irréfutablement prouvé qu’il ne peut avoir qu’un bénéfice clinique minime et qu’il aura inévitablement un coût indirect élevé. Ce programme est mis en œuvre par des milliers d’employés d’organisations internationales qui savaient pertinemment les dommages qu’une telle approche causerait. Qu’elle soit le résultat de manipulations de psychologie comportementale, déployées pour promouvoir la peur dès le début de la réponse à crise de COVID-19, ou qu’elle soit motivée par la crainte de perdre son emploi (parce qu’on a eté piégé par une politique sanitaire dictée par ses financeurs), cette acceptation muette est significative lorsque l’on pense au programme futur de santé publique internationale qui est maintenant proposé par ceux qui ont orchestré la réponse hors-normes au COVID-19.

La gestion de cette crise sanitaire a fait tomber les barrières à une approche nouvelle et autoritaire de la santé publique internationale. L’idée de forcer un changement de comportement massif, de suspendre les droits de l’homme fondamentaux et de contraindre à une vaccination de masse est devenue monnaie courante, tandis que les populations se sont habituées à la censure et à la diffamation publique des dissidents et des récalcitrants (Mello et al., 2022 ; Miller, 2020). Les fausses affirmations des fonctionnaires, telles que l’assurance que le vaccin bloquerait la transmission du virus, sont devenues habituelles. En outre, les grands médias se sont contentés de rapporter les déclarations des responsables au lieu de mettre en doute leur véracité (Bell, 2022a). Les gens se sont habitués à ce qui aurait été considéré auparavant comme une approche autoritaire ou fasciste de la santé et de la société. Tout cela pour un virus qui ne présente qu’un risque minime pour les enfants et la population en âge de travailler. (Ioannidis, 2021 ; Levin et al., 2020 ; Pezzullo et al., 2023 ; Verity et al., 2020). Les futures réponses aux épidémies peuvent maintenant utiliser cette réponse comme un précédent, en imposant des mesures draconiennes pour des menaces d’intensité modérée à faible.

Les agences internationales de santé mettent désormais l’accent sur un programme de préparation et de réponse aux pandémies (PPR), liant le coût de la réponse au COVID-19 à la nécessité d’identifier plus tôt les menaces futures ou d’y répondre plus rapidement (Gavi, 2022c ; Fonds mondial, 2022b ; UNICEF, 2022b ; OMS, 2022f). En termes de santé internationale, le coût annuel de 10,5 milliards de dollars US en ressources supplémentaires à allouer à cet effort est bien plus élevé que les dépenses annuelles consacrées à la tuberculose ou au paludisme, l’une des principales causes de mortalité infantile (OMS, 2021a ; Banque mondiale). Les pandémies sont historiquement rares, l’OMS n’en ayant recensé que trois au cours des 100 années précédant le COVID-19, faisant moins de 2,5 millions de morts (la tuberculose tue actuellement environ 1,5 million de personnes par an) (OMS, 2019, 2021b). La grippe « espagnole » de 1918-1919 avait causé la mort d’environ 20 à 50 millions de personnes, mais très probablement en raison d’une infection bactérienne secondaire à une époque où l’on n’avait pas recours aux antibiotiques ni aux soins médicaux modernes (Morens et al., 2008 ; OMS, 2019).

Il semble toutefois très probable que la fréquence des pandémies déclarées et des urgences sanitaires augmentera. Bien que le terme « pandémie » ait toujours été défini de manière vague, la définition actuelle de l’OMS exige seulement qu’une nouvelle variante d’agent pathogène se propage au-delà des frontières, indépendamment de la gravité de la maladie ou de la mortalité causée (OMS, 2009). Une grande partie des investissements dans le nouveau programme de lutte contre les pandémies, financés initialement par un nouveau fonds intermédiaire de la Banque mondiale et par l’expansion du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, sera consacrée à la surveillance et à la détection des nouveaux virus et des variantes (Fonds mondial, 2022b ; Banque mondiale, 2022c).

Comme les virus mutent fréquemment, en particulier les virus à ARN tels que les coronaviridae, le séquençage à grande échelle mettra inévitablement en évidence de nouveaux variants. La gravité n’étant pas une condition pour déclarer une situation d’urgence, et toute variante pouvant être présentée comme une menace potentielle, la barre à franchir pour mettre en place une réponse peut désormais être très basse (OMS, 2009). Et cette réponse, grâce à ce précédent, pourra désormais restraindre largement le comportement et les droits fondamentaux de l’homme d’une façon qui aurait été impensable avant 2020. Le Fonds mondial mis en place au cours des deux dernières décennies pour soutenir la préparation aux pandémies et la vaccination garantit qu’une importante main-d’œuvre internationale, peu ou pas surveillée par les pouvoirs publics, sera dépendante de l’identification et de la réponse aux menaces et aux urgences – qu’elles soient réelles ou imaginaires – afin de justifier son existence et son salaire. Le financement relativement massif alloué à cet effort et l’implication d’institutions telles que le CEPI, l’Alliance Gavi et le Fonds mondial, créeront des incitations perverses à classer les épidémies mineures comme des menaces mondiales nécessitant des mesures draconiennes.

L’épidémie de variole du singe en 2022 a illustré la facilité avec laquelle ce nouveau paradigme de santé publique peut être mis en place (ONU, 2022b). Bien que l’épidémie se soit limitée presque exclusivement à une petite partie de la population (les hommes homosexuels ayant des partenaires sexuels multiples) et qu’elle se soit produite dans ce groupe avec une faible prévalence (seulement 5 décès enregistrés dans le monde), le directeur général de l’OMS a pu déclarer une urgence internationale contre l’avis même de son propre comité consultatif. Le nouvel instrument (traité) international sur les pandémies et les modifications du Règlement sanitaire international actuellement en cours de négociation au sein de l’OMS sont conçus pour accroître encore le pouvoir du directeur général de proclamer des situations d’urgence et d’apporter la force du droit international pour appuyer ses déclarations (OMS, 2021c, 2022g, 2022h).

CONCLUSION : UN AVENIR PERTURBÉ

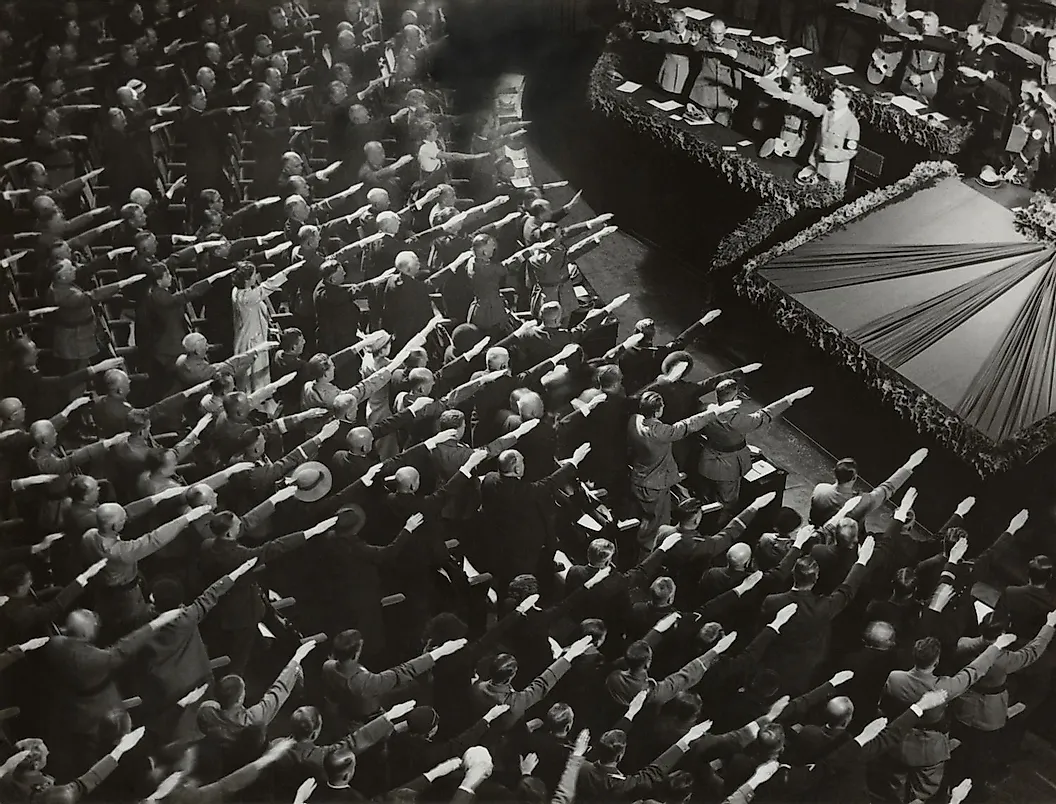

Le mouvement fasciste des années 1930 a été fortement soutenu par les professions de santé. Si cela était plus évident en Allemagne, où les médecins étaient surreprésentés au sein du parti nazi et des SS, les mouvements eugénistes et technocratiques d’Amérique du Nord avaient des points communs avec le fascisme et opéraient dans le courant dominant de la santé publique (Allen, 2011 ; Corbett, 2017 ; Haque et al., 2012).

La pensée fasciste qui sous-tend ces mouvements s’appuie fortement sur la combinaison de l’autorité corporative et politique, telle que définie par Mussolini, le bien-être des masses étant placé entre les mains de tyrans politiques et de leurs alliés corporatistes. Ils se caractérisent par l’identification et le dénigrement des minorités, par une propagande intense soutenue par une forte censure, et par l’utilisation des professions de santé pour mettre en œuvre certains aspects du contrôle de la population, y compris la gestion des dissidents et de ceux considérés comme ayant moins de valeur.

Alors que la réponse au COVID-19 a laissé entrevoir la possibilité d’un retour à certains aspects de ces pratiques, l’instrument de préparation et de réponse aux pandémies (PPR) semble conçu pour verrouiller cette situation à long terme. Et sur fond d’assouplissement des lois sur l’euthanasie dans les pays occidentaux, nous avons connu trois années de restrictions sur les voyages et les rassemblements publics, de censure dans les médias et le discours public, et de diffamation ouverte des minorités sur la base du choix médical (gouvernement des Pays-Bas, 2022 ; Santé Canada, 2021). Le programme PPR vise à obtenir plus de fonds que tout autre programme international de santé publique. Plutôt que de faire l’objet de discussions au sein des structures démocratiques des différents pays, il est négocié par des organismes internationaux qui ne rendent que très peu de comptes à qui que ce soit, tels que l’OMS, le G20 et la Banque mondiale, de concert avec des organismes privés tels que le Forum économique mondial dans lequel, qui plus est, sont fortement impliqués les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de logiciels, lesquels ont tout à gagner financièrement de la vaccination et de la surveillance de masse et des programmes de crédit social (WEF, 2022 ; OMS, 2022f, 2022g, 2022h ; Banque mondiale, 2022c). Bien que l’échelle soit plus large que le fascisme nationaliste d’il y a 80 ans, les similitudes dans la structure et le modèle autoritaire corporatiste de prise de décision en sont des échos évidents.

Si le programme de menace pandémique et de la réponse à y apporter suit les lignes établies par celle du COVID-19, il est probable que nous verrons les sociétés occidentales conférer les décisions sur de telles questions, à des organismes contrôlés par le secteur privé, au lieu d’être issues de processus démocratiques ouverts et transparents . La promotion de la peur et l’utilisation active de la psychologie comportementale dans le cadre de la réponse au COVID-19 ont permis d’obtenir l’acceptation d’une grande partie du public, ou du moins son assentiment, à la suppression de ce qui avait été considéré comme des droits fondamentaux (Dodsworth, 2021). Les pandémies sont des événements rares, mais le PPR est promu avec succès sur la base de la prémisse indubitablement fausse qu’elles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves (Bell, 2022b ; OMS, 2019). L’assentiment du public à l’augmentation et à l’institutionnalisation des restrictions semble probable, tout comme le public allemand avait accepté des mesures similaires dans les années 1930. Une peur sous-jacente de la mort, alimentée par un récit faux mais très largement soutenu, a fonctionné dans les années 1930, a fonctionné de 2020 à 2022, et semble susceptible de fonctionner à nouveau. Il est difficile de s’opposer à un paradigme qui consiste à assurer notre sécurité dans le contexte d’une menace qui donne aux individus un sentiment d’impuissance.

Auparavant, les régimes fascistes étaient renversés par une guerre avec des puissances extérieures. Dans cette nouvelle incarnation, les institutions privées et internationales impliquées travaillent au-dessus ou en dehors de la souveraineté nationale et semblent bénéficier d’un large soutien aux plus hauts niveaux des gouvernements nationaux.

Aucune puissance extérieure ne peut franchir la frontière et renverser le dictateur. Si l’on ne sait pas comment les populations non occidentales, comme celles d’Afrique, réagiront, compte tenu de leur expérience sociétale très différente du colonialisme et de l’oppression directe, on ne sait pas non plus comment les sociétés occidentales, qui s’appuient sur des institutions démocratiques qui semblent être déjà sous l’emprise de ces forces autoritaristes, pourront s’en sortir.

L’acceptation massive des mesures de gestion de la crise COVID-19 suggère que la capacité ou la volonté des citoyens des sociétés occidentales à défendre les droits de l’homme et les principes fondamentaux est faible. On a également constaté une augmentation de la capacité des dirigeants à censurer silencieusement les sites web qui auraient pu susciter une plus forte dissidence de la part du public. L’incompétence de ces dirigeants pourrait être nécessaire pour mettre fin à cet épisode ou bien la disparition du consensus apparent que ces dirigeants affichent actuellement. Quoi qu’il en soit, il est difficile de voir la société occidentale démocratique persister dans sa forme actuelle. Nous devrions réfléchir à des structures alternatives qui diminue l’influence de la peur sur les populations et qui dénoncent les mensonges des propagandistes, tout en mettant à nu le fascisme qu’ils épousent. Si la plupart des gens continuent d’acquiescer, ils devraient au moins savoir clairement à quoi ils acquiescent.

R É F É R E N C E S

voir l’article original ci-dessous, à télécharger.

Suggérer une correction